|

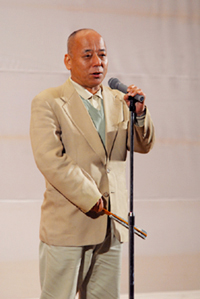

学校狂言にて「附子(ぶす)」を演じる茂山。彼らの狂言劇に、コントや漫才ブームの中で育った中学生達も大爆笑を連発する。 |

|

|

|

狂言役者 大蔵流茂山狂言会

茂山 あきら (しげやま あきら)

|

|

|

味付け次第でゴチソウになったりおばんざいになったり豆腐みたいな庶民に愛される狂言

二世茂山千作が残した「お豆腐のように、どんなところでも喜んでいただけるような狂言を演じればよい。」という言葉は、茂山家の家訓となり彼らが演じる狂言は庶民とともに進化し続けている。

|

|

|

茂山あきらは、狂言は「室町時代の吉本新喜劇だ」という。狂言はもともと農民や町衆の芸能であり、当時の風俗劇でもあり、現代劇的な要素を持っていた。

このため、本来の狂言には、ナンセンス、ギャグ、体制批判などに加えて、エロやグロの要素までもが含まれていた。ところが、江戸時代に徳川幕府の庇護の下にあったため、

しだいに上品で洗練された笑いへと変化していったという。

あきらの父、茂山千之丞によると、千之丞の祖父の口癖は、「狂言は豆腐や」というものだった。明治、大正時代の狂言は、たいへん格式ばったものだったが、

祖父はそのような狂言の姿勢が気に入らず、頼まれればどこにでも出向いていって狂言を演じた。江戸の狂言とは異なり、上方にはもともと庶民のために演じられる狂言が存在していたが、

このような上方の伝統を引き継ぎ、さらにこれを推し進めたのだった。そして、このような庶民とともにある狂言のあり方を、「豆腐」という言葉で表現した。

「豆腐狂言」はその後代々引き継がれ、茂山家を貫く一つの哲学へと昇華した。

これを象徴する茂山家の取り組みが、「学校狂言」にみられる。これは、子供の頃から狂言に慣れ親しんでもらおうとしておこなってきた、いわば学校への「狂言の出前」である。

この茂山家の試みは、戦後しばらくして始められた。ところが狂言を演じても出演料がもらえないこともあり、白いご飯を食べさせてもらうだけで満足して帰ってきた時代もあったという。

このような困難を経験しながら、茂山家は戦後40年以上にわたり綿々と「学校狂言」を演じ続けてきた。このおかげで、子供の頃に狂言を見た人が、大人になってからも親しみを感じて狂言を見に来るようになった。

これが、最近の狂言ブームを支えるひとつのベースになっている、とあきらは指摘する。「豆腐狂言」は、千之丞、あきら、童司の三代にわたり、現在進行形で引き継がれている。

これを象徴する茂山家の取り組みが、「学校狂言」にみられる。これは、子供の頃から狂言に慣れ親しんでもらおうとしておこなってきた、いわば学校への「狂言の出前」である。

この茂山家の試みは、戦後しばらくして始められた。ところが狂言を演じても出演料がもらえないこともあり、白いご飯を食べさせてもらうだけで満足して帰ってきた時代もあったという。

このような困難を経験しながら、茂山家は戦後40年以上にわたり綿々と「学校狂言」を演じ続けてきた。このおかげで、子供の頃に狂言を見た人が、大人になってからも親しみを感じて狂言を見に来るようになった。

これが、最近の狂言ブームを支えるひとつのベースになっている、とあきらは指摘する。「豆腐狂言」は、千之丞、あきら、童司の三代にわたり、現在進行形で引き継がれている。

西洋では、演劇などの舞台芸術から利益を得ることは難しく、これらが赤字体質に陥ることは必然である、とされてきた。このような考えをもとにして、数々の文化財団が設立され、

舞台芸術への公的支援が積極的に展開されてきた。誤解を恐れずにいうと、公的な支援により生き延びてきたのが、西洋舞台芸術の一つの姿であるといえよう。

茂山家が歩んできた道は、このような世界とは無縁である。茂山家の狂言は、時代時代に変化する町衆とともに生きることにより、長きにわたり存続してきた。

ここには、文化を続けるための「日常化戦略」の知恵が詰め込まれている。われわれが文化の活性化策を考える際、茂山家の取組みから学べることはあまりにも多い。

|

|

|

千之丞、あきら、童司の親子三代による曲目の一コマ。父親で師匠でもある茂山千之丞や祖父三世千作(人間国宝)から教わった家業である狂言のお豆腐的日常化は、息子の童司の代へと脈々と伝わる。 |

|

|

曲目が始まる前、狂言を初めて見る生徒達がより楽しめるように簡単なレクチャーが行われる。このレクチャー自体も、ふんだんにパフォーマンスを取り入れ生徒達を退屈させない工夫がなされている。レジメを見ながら勉強モードの生徒達も、曲目が始まるとすぐに笑いの渦にまきこまれる。

|