森 ゼミ

教員は「触媒」

森 良弘 教授

専門分野:イノベーションマネジメント

DBS(同志社大学大学院ビジネス研究科)には、中小企業・地域経営、イノベーション、マーケティング、会計・ファイナンス、ビジネス環境分析、ゼネラルマネジメントの6つの分野の専任教員が計10名おり、それぞれがゼミを開講しています。ゼミは1年目秋学期から始まり、学生は教員のガイダンスをうけながら自ら研究テーマを設定し、修了に向けてソリューションレポート(SR)作成に取り組みます。

今回、同志社学生新聞局は、イノベーション分野を担当されている森教授にお話を伺いました。

森教授は元々一般企業にお勤めの技術者で、会社員時代にDBSに入学してMBAを取得されています。そして2022年に修了生初のDBS教員として着任されました。現在は2学年13名のゼミ生を指導されています。

1.ゼミ指導において心がけていることは何ですか?

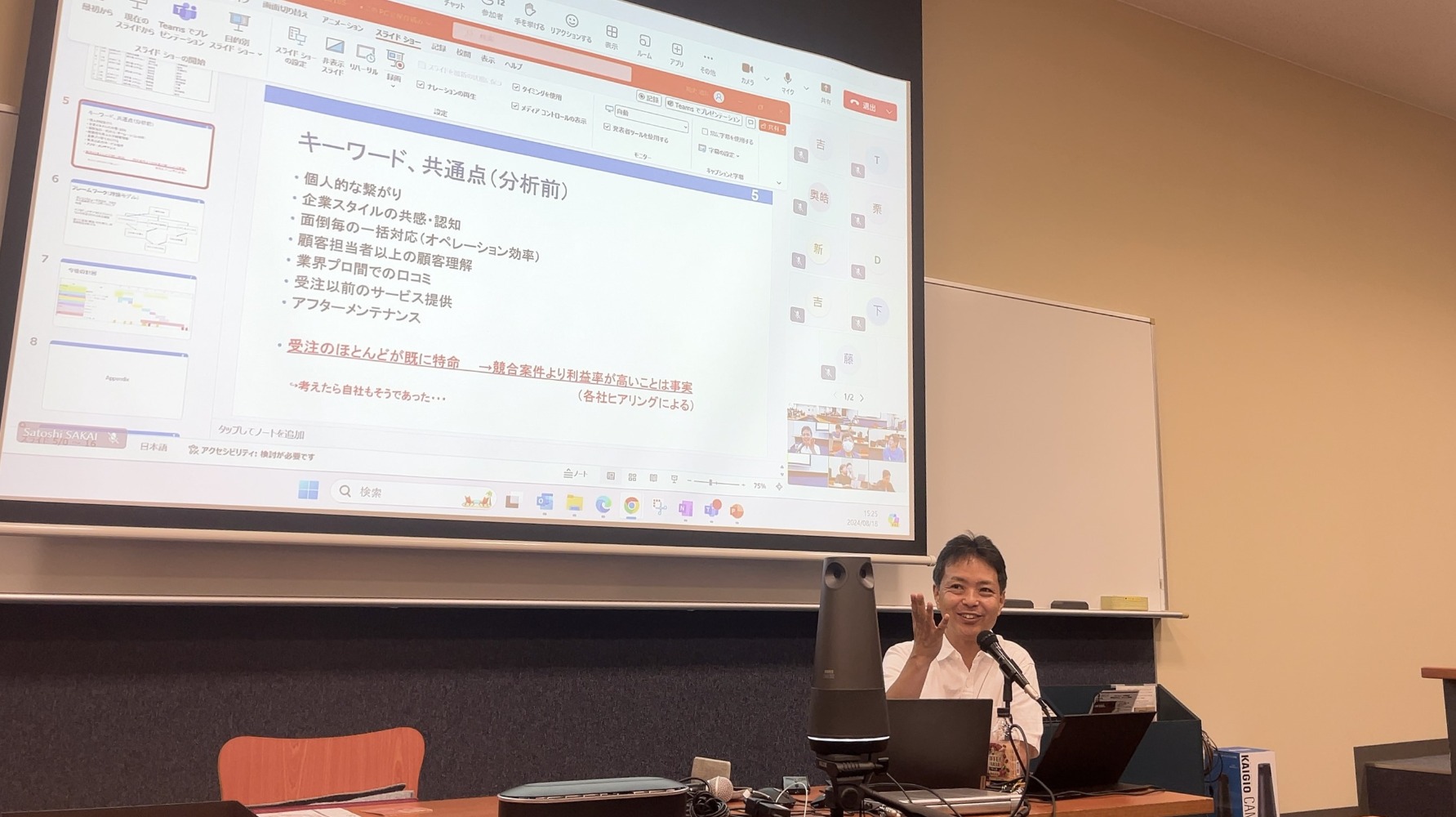

ゼミの様子

ゼミの様子

私が指導をするうえで大切にしているのは、学生同士が積極的に議論できる環境を作ることです。単に教員から指導を受けるだけでなく、学生同士で知識や経験を共有できるよう相互に意見交換をすることが非常に重要だと考えています。

よくあることですが、学生の皆さんは教員からのアドバイスを「正解」と捉えてしまうことが多く、その結果自分が本当に追究したかったことから方向性がずれてしまうことがあります。一方、学生同士での意見交換であれば、互いが対等な立場にあるので他者の意見をどのように自分の研究に活かすかを主体的に考えることができます。

また質問することに抵抗を感じる方も少なくありませんが、私の経験上、自分が抱いた疑問は他の学生にとっても共通の疑問であることが多いです。そのため学生の皆さんには「自分が代表して質問している」という気持ちで積極的に質問や意見を述べることを促しています。これによりゼミ内での意見交流が活性化され、結果として研究の広がりと深みが増します。

2.森ゼミの特徴について教えてください

ゼミの様子

ゼミの様子

森ゼミの特徴は、文系・理系を問わずさまざまなバックグラウンドを持つ学生が集まっていることです。所属業界は製造業、建設業、サービス業、クリエイティブ分野など多岐にわたっています。そのため、それぞれの学生が異なる視点から多様で独自性のあるテーマでソリューションレポート(SR)作成に取り組んでいます。

異なる業界の学生が集まることで、ビジネス全般に共通する考え方を学びつつも、それぞれの業界特有の視点や知識が交差し、議論が活性化します。このような環境の中で学生は、自分の持つ知識や経験が他の業界にどのように関係し応用できるかを考えたり、他の学生のコメントから自分の捉え方が正しいのかどうかを確認したりしながらゼミに参加しています。これにより、職場の通常業務では得られない広い視野での思考力や分析力が自然と養われるようになります。

またビジネススクールという性質上、ほとんどの学生が社会人であることもDBSのゼミの特徴です。社会人は仕事の中で社内外の人に「伝える」「説得する」ことが必要となる機会が非常に多いです。ゼミでディスカッションを繰り返すことで、異なるバックグラウンドを持つ人に自分の意見をどう伝えるか、どのように納得してもらうかを考え実践する経験をしてもらいます。

特に文系と理系では、ものの捉え方や思考プロセスに大きな違いがあります。ゼミではそういった違いを肌で感じつつ、相手に自分の意図を伝える練習ができますので、結果としてビジネスの場で必要とされるコミュニケーションやプレゼンテーションのスキルが向上します。教員としてこのような実践的なスキルを身に付けるための場を提供することには非常にやりがいを感じています。

3.今後、どのようなゼミを目指していますか?

森ゼミに限らずDBSの学生の皆さんは年齢や職種といったプロフィールが大きく異なっていますが、学校内では皆が同級生というフラットな立場に置かれます。実際、昨年私のゼミには30代と60代という親子ほど年の離れたゼミ生がいましたが、ゼミでは年齢に関係なく対等に意見を言い合い、それが刺激となって相互に学びを深めていく姿はたいへん印象的でした。このような貴重な環境を最大限に生かせるよう、今後もサポートしていきたいと考えています。

私は教員が「触媒」のような役割を果たすことが深い学びの場の提供につながると思います。この考えをベースとして、学生の皆さんがその力を自由に、そして最大限に発揮できるような活気あるゼミを作り上げたいです。

※本記事の内容、肩書き等は2024年9月時点のものです

(取材 同志社学生新聞局)